«Пиши-сокращай» по-моэмовски

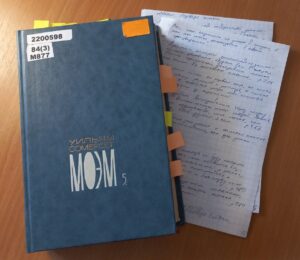

Для рабочего проекта пришлось перечитать «Подводя итоги» Сомерсета Моэма. Это своего рода автобиографическое произведение, больше похожее на размышление писателя о своем мастерстве, языке, театре, путешествиях, людях, «представленное в форме раскованной и доверительной беседы автора с читателем», говорится в аннотации к произведению в пятом томе собрания его сочинений (М., 1994)

Для рабочего проекта пришлось перечитать «Подводя итоги» Сомерсета Моэма. Это своего рода автобиографическое произведение, больше похожее на размышление писателя о своем мастерстве, языке, театре, путешествиях, людях, «представленное в форме раскованной и доверительной беседы автора с читателем», говорится в аннотации к произведению в пятом томе собрания его сочинений (М., 1994)

Сам Моэм пишет в начале, что «эта книга — не автобиография и не мемуары» (С. 263), и что в этой книге он «постарается привести в порядок свои мысли о предметах, которые больше всего занимали на протяжении всей его жизни» (С. 266).

Что же меня так зацепило в этом произведении, что я даже решила посвятить ему целый пост? Всего лишь его размышления о писательстве. Просто каждый, кто читал Моэма в переводах, а особенно в оригинале, отмечают его язык. С одной стороны, несложный и понятный, а с другой, очень интересный и насыщенный. И почти треть книги посвящена именно его размышлениям о том, как и почему он пишет именно так. Я читала и ловила себя на мысли, что уже где-то это видела.. и не 25 лет назад, когда читала «Подводя итоги» в первый раз (у некоторых первокурсников ин.яза тогда случилась моэмомания… мы читали его запоем в переводах и в оригинале, для себя и по учебе). Нет, я читала это недавно… в книгах и статьях о том «как писать так, чтобы тебя читали до конца» и т.п.

Не верите — смотрите по цитатам сами. Цитирую по: Моэм У. С. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 5: Пьесы ; На китайской ширме ; Подводя итоги ; Эссе. — М. : Худ. лит., 1994. — 510 с. (Кажется, я напортачила с биб.описанием, поправьте, пожалуйста, если это так. Просто я уже лет 10 как не библиограф)