Закончила конспектировать очередную книгу про использование соц.сети вконтакте для продвижения товаров и услуг. Хорошая книжка, рекомендую.

Румянцев Д. Продвижение бизнеса ВКонтакте: новые технологии и практики. — Санкт-Петербург : Питер, 2016. — 400 с.

Она во многом перекликается с книгой Артема Сенаторова «Битва за подписчика «ВКонтакте»», о которой я уже говорила. И со многими книгами по этой теме. Но интересные моменты, которые наталкивают на интересные мысли, я нашла и в ней. Шесть страниц исписала.

В книге подробно и с живыми примерами описывается как с помощью различных «телодвижений» вконтакте развивать бизнес, увеличивать прибыль компании, налаживать обратную связь с клиентами и повышать их лояльность. Но все эти советы с некоторыми оговорками можно применить и в отношении библиотек. Нужно только заменить прибыль компании на посещаемость и книговыдачу, а развитие бизнеса на обслуживание читателей.

Дмитрий пишет: «Любой проект во вконтакте решает две основные цели: увеличение прибыли и обратной связи с клиентами». При этом, «задача увеличения прибыли может решаться и косвенно — с помощью повышения узнаваемости бренда, роста его репутации, общей лояльности к компании» (С. 17). Разве это неприменимо к работе библиотеки?

Дмитрий категорически настроен в отношении контента группы. «Контент — король. Будет интересный контент, люди вступят, шаблонный — нет» (С. 55). Прямые аналогии с библиотечной жизнью. Люди в первую очередь приходят в библиотеку за эксклюзивной информацией. За книгами и статьями, которые нигде больше не найти, или найти легко, но дорого. Или бесплатно, но сложно. Так же и с мероприятиями — лекции на актуальные темы, выставки, встречи с интересными людьми, разговорные клубы, мастерклассы. Все это есть в городе, особенно в таком большом как Екатеринбург, но часто — не бесплатно. С той же самой целью, мне кажется, люди вступают в библиотечные (музейные, театральные и проч.) сообщества. За качественной информацией, которой нигде больше нет.

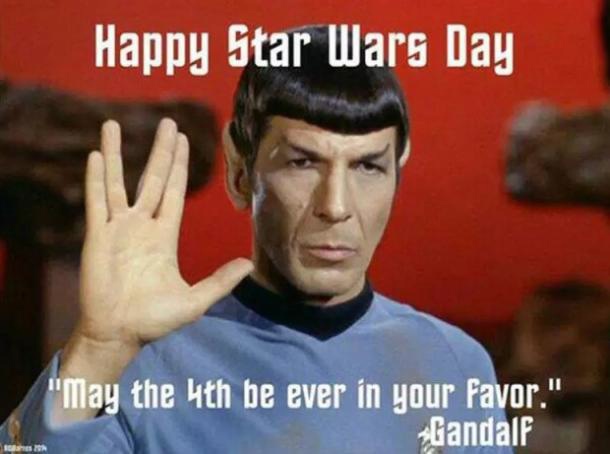

Поэтому я не буду публиковать в нашей группе 1) цитаты, особенно заезженные, особенно, найденные в интрернете, без какого-либо контекста или привязки к определенной теме. Т.е. просто слова на красивом фоне; 2) смешные картинки и мемы отдельным постом, только если они не являются иллюстрацией к тексту.

Например, 4 мая я опубликовала вот такую картинку с вопросом «Что не так на картинке?», ожидая волну лайков и комментариев от представителей как минимум трех фандомов.

Но, в итоге — 1 лайк (и тот мой), и два комментария от моих хороших знакомых (хотя, должна признаться, они хоть и знакомые, но комментарии оставляют редко). Вывод: нашему сообществу такой контент не заходит, и вряд ли дело в том, что все были «на майских каникулах», просмотров у поста достаточно. Ну и, конечно, 3) не несущие смысла посты типа «Доброе утро!», «Хорошего дня!», «С началом рабочей недели!» и т.п. Меня они раздражают, не только в других группах, но и в ленте от друзей. Особенно, когда их два-три подряд.

Рассказывая про то, откуда я беру идеи для постов и как составляю контент-план, я упоминала, что очень не люблю КЗД (календарь знаменательных дат), стараюсь минимизировать. И, если есть возможность не писать 15 мая про 130 лет со дня рождения Булгакова, я не буду про него писать, хотя сходу могу накидать несколько идей, помимо взятых из википедии биографических данных и списка основных произведений, которые есть в фонде. И про Фрэнка Баума не буду. Он тоже 15 мая родился, кстати. И не потому, что у нас в фонде нет их книг, и не потому что я лично не люблю «Мастера и Маргариту» или «Волшебника из страны Оз». Просто мне кажется неправильным вспоминать о людях только на день рождения. Про них можно с тем же успехом писать в любой другой день. И, согласитесь, рассказать об окончании курсов по китайскому языку с благодарностями преподавателю от ее учеников гораздо важнее для нашего сообщества, чем дежурный пост про то, что у нас в фонде есть «Мастер и Маргарита» на английском языке, и вспомнили мы про нее исключительно потому что сегодня Булгакову юбилей. Уверена, что в ленте каждый не один такой пост увидел, и особой оригинальностью они не отличались. Зачем плодить сущности? Тем более, что наша новость про курсы собрала много лайков и кучу вопросов оффлайн о том, не собираемся ли мы в новом учебном году снова проводить курсы китайского. На что мы дружно отвечали, что очень хотим, но все зависит от преподавателя, а пока вот посмотрите учебники по китайскому языку.

Кстати, мое отношение к КЗД серьезно поменялось именно за последний год активного наполнения сообщества контентом. Прошлым летом мне казалось, что КЗД — это мое спасение, что это норма, раз все так делают, значит и мне надо.

Очень не люблю читать (за редким исключением) и вряд ли сама буду (если не нападет вдохновение или мне пистолет к голове не приставят) составлять списки типа «10 лучших книг о пиратах» или «10 книг, где убийца садовник». Таких списков в интернете уже больше, чем нужно. Можно даже не копипастить, а взять три-четыре разных, перемешать и составить три-четыре «уникальных». А чтобы сделать качественный авторский список, то мало просто поискать в электронном каталоге книги по запросу «пираты» или даже еще «флибустьеры». Нужно прочитать как минимум 11, и выбрать среди них 10 лучших. И еще изучить отзывы и рецензии, чтобы мнение было более-менее объективным.

Ну и, конечно, никакого копипаста. Только авторский контент. Возвращаясь к книге, цитирую: «Контент не надо брать — его надо создавать» (С. 65).

Конечно, и цитаты, и мемы, и смешные картинки и списки — это вирусный контент, который по идее автоматически собирает много лайков и репостов. Но мне кажется, что он «удешевляет» и даже «обесценивает» сообщество библиотеки в глазах читателя. Я уже говорила, что читатели к нам приходят за уникальной информацией, а смешные картинки и «котики» предпоследнее, что читатели ожидают увидеть в группе библиотеки.

Возможно я излишне «идеализирую» наших подписчиков и во многом субъективна, ориентируюсь на себя и свои представления о том, как должно выглядеть сообщество отдела литературы на иностранных языках. Просто я стараюсь создать такую группу, где мне бы самой было интересно и комфортно находится как читателю. Поэтому люблю ИНО Краевушки. Кажется, мы с ними одной крови.

12/50. Я не претендую на истину в последней инстанции, и готова выслушать ваше мнение и обсудить, какие форматы публикаций допустимы или неприемлемы в библиотечных группах.

Получила наконец-то сертификат окончания курса «Академия госпабликов». Написали, что с учетом всех сделанных заданий, я обошла 49% обучавшихся. Приятно.

Получила наконец-то сертификат окончания курса «Академия госпабликов». Написали, что с учетом всех сделанных заданий, я обошла 49% обучавшихся. Приятно.

В книге «Продвижение бизнеса ВКонтакте» Дмитрий рассказывает об анализе основных показателей с двух точек зрения.

В книге «Продвижение бизнеса ВКонтакте» Дмитрий рассказывает об анализе основных показателей с двух точек зрения. Я уже говорила, что популярность сообщества можно оценивать по разных параметрам: количество участников и их постоянных рост, посещение группы, охват, наличие лайков, репостов и комментариев.

Я уже говорила, что популярность сообщества можно оценивать по разных параметрам: количество участников и их постоянных рост, посещение группы, охват, наличие лайков, репостов и комментариев.